Junge Erwachsene und Krebs: Nicht nur überleben, sondern erfüllt leben

In der medizinischen Sprache heißen sie „AYA“ - Young Adolescent and Young Adults with Cancer. Ins Deutsche übersetzt in etwa „an Krebs erkrankte Heranwachsende und junge Erwachsene“. Drei kleine Buchstaben im Englischen, eine sperrige Umschreibung im Deutschen stehen für eine Diagnose, die immer ein Leben verändert, aber wahrscheinlich nie so massiv und völlig unerwartet wie in dieser Altersgruppe. Welche Herausforderungen auf Patient*innen, Freunde und Familie, aber auch auf Mediziner*innen bei der Behandlung dieser jungen Menschen zukommen, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Holger Rumpold, Leiter der beiden Abteilungen Interne I für Hämatologie mit Stammzelltransplantation, Hämostaseologie und Medizinische Onkologie am Ordensklinikum Linz.

Der Begriff AYA bezeichnet eine Altersgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in einem Lebensabschnitt zwischen der Jugend und dem jungen Erwachsenenalter leben, der von 15 bis 39 Jahren reicht. „Diese Gruppe ist einzigartig, da sie eine Übergangsphase im Leben darstellt, die durch bedeutende Veränderungen in der physischen, emotionalen und sozialen Entwicklung geprägt ist. Für diese Patient*innen drängt sich ein Thema ins Leben, das noch nicht ‚dran‘ ist“, so Prim. Priv.-Doz. Dr. Rumpold. Zwischen fünf und sieben Prozent macht diese Gruppe am Ordensklinikum Linz in der Gesamtheit der Krebspatient*innen aus, behandelt werden sie am Haus ab 18 Jahren. Die grundsätzliche Behandlung einer Krebserkrankung unterscheidet sich in allen Altersgruppen nur wenig. „Für die medizinische Entscheidung zur Behandlung ist vor allem die körperliche Konstitution ausschlaggebend“, so Prim. Priv.-Doz. Dr. Rumpold. Wesentliche Unterschiede gibt es allerdings bei den begleitenden Fragen rund um Erkrankung und Behandlung.

Diagnose verändert Beziehungen und Lebenskonzepte

Während Patient*innen mit steigendem Alter eher „erlebnisorientiert“ denken und handeln, sich also nach einer Krebsdiagnose fragen, wie sie die Erkrankung empfinden und wie sie emotional damit umgehen können, suchen junge Patient*innen eher nach Lösungen. Das bedeutet: „Im Mittelpunkt steht oft die Frage ‚Wie kann ich schnell wieder zurück in mein altes Leben?‘. In dieser Lebensphase haben Patient*innen oft selbst noch Eltern, zu denen sich die Beziehung durch die Krankheit ändert. Oder sie haben Partner*innen oder auch Kinder – da verändert die Erkrankung das ganze Lebenskonzept“, sagt Prim. Priv.-Doz. Dr. Rumpold. Zusätzlich stellen sich oft auch noch Fragen bezüglich des eigenen Körperbildes, etwa nach Brust- oder Hodentumoren, nach der Fruchtbarkeit nach den Behandlungen oder nach der sexuellen Identität.

Was brauchen also junge Erwachsene zusätzlich zur medizinischen Behandlung? „Zuerst einmal Verständnis der behandelnden Mediziner*innen und Pflegekräfte für die besonderen Herausforderungen dieser Gruppe. Und die Kompetenz, durch entsprechende Gesprächsführung herauszufinden, was es für eine umfassende und ganzheitliche Versorgung braucht. Wichtig ist, dass der ganzheitliche Ansatz in den Ambulanzen, in denen die Langzeitbetreuung erfolgt, weiter Thema bleibt “, so Prim. Priv.-Doz. Dr. Rumpold.

Um Mediziner*innen und Mitarbeiter*innen anderer Gesundheitsberufe diese Fähigkeiten zur ganzheitlichen, auch psychosozialen Betrachtung mitzugeben, spricht sich der Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung in Gesprächsführung aus. „Es ist notwendig, dass das Gesundheitssystem spezifische Programme entwickelt, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe eingehen. Es ist wichtig, dass diese Patient*innen nicht nur als ‚junge Erwachsene mit Krebs‘ wahrgenommen werden, sondern dass die individuellen Bedürfnisse in den Behandlungsprozess integriert werden. Nur so kann es gelingen, dieser Altersgruppe die Unterstützung zu bieten, die sie braucht, um die Krebserkrankung nicht nur zu überleben, sondern auch ein erfülltes Leben nach der Krankheit zu führen.“

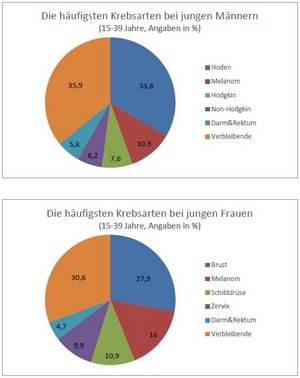

Die häufigsten Krebsarten bei jungen Erwachsenen

Foto © Ordensklinikum Linz: Für junge Krebspatient*innen braucht es neben der medizinischen Behandlung vor allem die Kompetenz, durch entsprechende Gesprächsführung herauszufinden, was es für eine umfassende und ganzheitliche Versorgung braucht. (Im Bild: Prim. Priv.-Doz. Dr. Holger Rumpold im Gespräch mit einer jungen Patientin.)

Rückfragehinweis für Journalist*innen:

Karin Mühlberger

karin.muehlberger@ordensklinikum.at

+43 (732) 7676 - 2246 +43 (664) 8828 1533

www.ordensklinikum.at