Am Ordensklinikum Linz wurde im Oktober 2024 das Nierenkrebszentrum erstmalig nach OnkoZert zertifiziert. Höchste Standards bei Therapien sind damit garantiert. Gemeinsam mit dem bereits vorhandenen Prostatazentrum ergibt sich daraus das erste zertifizierte Uroonkologische Zentrum in Österreich.

Die Abteilung für Urologie am Ordensklinikum Linz Elisabethinen bietet eine Therapie von Nierenzellkarzinomen auf internationalem Niveau. Mit Gründung des Nierenkrebszentrums und der Erstzertifizierung nach OnkoZert kann das neue Organkrebszentrum die Erfüllung aller Qualitätskriterien nun offiziell nachweisen.

An der Abteilung werden im Durchschnitt rund 80 Primärfälle an Nierenzellkarzinomen pro Jahr diagnostiziert. Im Jahr 2023 gab es 85 Neudiagnosen, davon wiesen ca. zehn Patient*innen bereits Metastasen auf, die restlichen wurden lokal behandelt. Auf ganz Österreich bezogen werden jährlich rund 1.200 Neudiagnosen des eher seltenen Nierenkrebses gestellt. Das Durchschnittsalter der Patient*innen beträgt 60 bis 80 Jahre. OA Dr. Clemens Mayr, FEBU, Leiter des Nierenkrebszentrums am Ordensklinikum Linz Elisabethinen, weist darauf hin: „Das Nierenzellkarzinom tritt häufiger bei Männern auf, da diese dazu tendieren, ungesünder zu leben, und der Risikofaktor Rauchen stärker zum Tragen kommt.“ Ein weiterer Risikofaktor ist das Hantieren mit speziellen chemischen Substanzen, wobei dies heutzutage eine untergeordnete Rolle spielt. In seltenen Fällen gibt es eine genetische Prädisposition. Hier wird dementsprechend eine genetische Abklärung empfohlen.

Zufallsdiagnose Nierenkrebs

Während in den 1980er Jahren die klassische Trias „Flankenschmerz, Makrohämaturie und palpabler Tumor“ noch ein Thema war, ist heutzutage eine Früherkennung des Nierenzellkarzinoms grundsätzlich möglich, bevor Symptome entstehen. Mit den empfohlenen urologischen Vorsorgeuntersuchungen ab 45 Jahren und dem damit verbundenen Ultraschall der Nieren können Tumoren früh festgestellt werden. OA Mayr hält fest: „Ein Nierenzellkarzinom ist oft eine Zufallsdiagnose. Durch bildgebende Verfahren, die aus anderen Gründen durchgeführt werden, werden viele Tumoren in einem frühen Stadium diagnostiziert, in dem man sie besser operieren kann.“

Therapie des Nierenzellkarzinoms

Ein auffälliger Tumor wird normalerweise operativ entfernt und im Anschluss der histologische Befund erstellt. OA Mayr erklärt das Vorgehen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein im CT sichtbarer Tumor bösartig ist, liegt bei etwa 90 Prozent. Selbst wenn es sich in seltenen Fällen um ein gutartiges Gewächs handelt, könnte dieses wachsen und die Niere lokal beeinträchtigen, insofern ist auch in diesem Fall eine Entfernung angezeigt.“

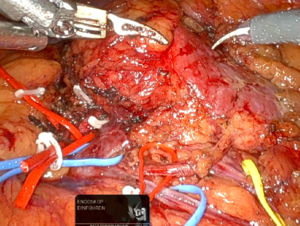

„Für die operative Planung haben wir die Möglichkeit, 3D-Bilder mittels CT anzufertigen, die die anatomischen Strukturen präzise darstellen, so dass wir die Schwere des Eingriffs besser einschätzen können“, berichtet OA Mayr. Am Zentrum werden Nieren sowohl offen als auch minimalinvasiv – entweder laparoskopisch oder mit dem Da-Vinci-Robotersystem – operiert. OA Mayr erläutert: „Bezüglich der seit ein paar Monaten vorhandenen 3D-Konstruktion könnte es in Zukunft sogar möglich sein, dass man die CT-Bilder in Realtime in die Konsole des*der Operateur*in einspielen kann, um die Anatomie noch plastischer abbilden zu können.“

Nierentumor intraoperativ

Einsatz von Immuntherapien

Seit 2022 ist beim klarzelligen Nierenzellkarzinom – dieses liegt in 70 Prozent der Fälle vor – ein Medikament für eine adjuvante Immuntherapie zugelassen. Die Verabreichung erfolgt in Form einer Infusion, die alle drei Wochen ambulant gegeben wird. Die Therapie ist auf ein Jahr begrenzt. „Bei einem aggressiven Nierenkrebs, der operativ entfernt wurde, besteht die Möglichkeit eines Rezidivs oder einer späteren Metastasierung“, erläutert OA Mayr, „eine Immuntherapie verringert dieses Risiko.“ Sie erfolgt allerdings nicht standardmäßig, sondern nur in einzelnen Fällen nach entsprechender Risikoabschätzung. OA Mayr erklärt den Grund dafür: „Die Operation erfolgt grundsätzlich kurativ, deshalb führen wir eine zusätzliche Systemtherapie nur bei hohem Risiko und in Abstimmung mit den Patient*innen durch. Zu beachten ist, dass eine Immuntherapie im gesamten Körper wirkt und – selten, aber doch – schwerwiegende Nebenwirkungen wie Veränderungen an der Schilddrüse, eine entzündliche Darmerkrankung oder Leberentzündungen auslösen kann, die bis zu einem Therapieabbruch und zu Dauerschäden führen können.“ Außerdem zeigen Studien, dass ein Großteil der Patient*innen auch ohne Therapie dauerhaft geheilt wird, sodass man hier nicht leichtfertig nach dem Gießkannenprinzip arbeiten sollte.

OA DR. Clemens Mayr, Leiter des Nierenkrebszentrums am Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Alternativen zur Operation

Als Alternative zur Operation bietet das interdisziplinäre Team des Nierenkrebszentrums über die interventionelle Radiologie die sog. Kryotherapie an, bei der der Tumor mit Kälte abgetragen wird. Große Studien fehlen hier allerdings, sodass diese Form der Therapie einem selektionierten Patientengut vorbehalten bleibt.

Seit Oktober 2024 gibt es die Möglichkeit einer stereotaktischen Bestrahlung. OA Mayr erläutert: „Diese kann vor allem bei nicht narkosefähigen Patient*innen eingesetzt werden, bei denen Bedenken bestehen, dass der Tumor überdurchschnittlich wachsen und Komplikationen verursachen könnte.“ Das Ziel ist eine lokale Kontrolle, sodass der Nierenkrebs möglichst stabil bleibt. Ein Nierenzellkarzinom wächst durchschnittlich ein paar Millimeter im Jahr. OA Mayr beschreibt das Vorgehen: „Vor der Therapie kontrollieren wir bildgebend, ob das Karzinom überdurchschnittlich an Größe zunimmt. Ist das der Fall, dann ist ein aggressiver Tumor, der die Gefahr einer Metastasierung birgt, wahrscheinlich. Mit einer lokalen Kontrolle schaffe ich einen Vorteil für die Patient*innen.“ Die radioonkologische Behandlung ist ohne Narkose möglich und im Normalfall gut verträglich. Bei den Nieren gibt es wenige Strukturen, die man durch die Strahlentherapie irritieren könnte. OA Mayr betont: „Die Datenlage ist hier vielversprechend, bislang gibt es allerdings erst geringe Fallzahlen und kurze Beobachtungszeiträume.“

Nachsorge

Nach der Operation wird ein histologischer Befund erstellt, um festzustellen, um welche Art von Karzinom es sich handelt. Im darauffolgenden Tumorboard erfolgt eine Risikoeinstufung, anhand der festgelegt wird, in welchen Abständen CT-Kontrollen bei niedergelassenen Fachärzt*innen für Urologie erfolgen sollen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Nierenkrebszentrum

Seit 2022 besteht die Uroonkologische Ambulanz, in der fachübergreifend von Urolog*innen und Onkolog*innen mit den Patient*innen Therapiekonzepte für Systemtherapien besprochen werden. Ein enger Austausch besteht auch mit den Nephrolog*innen, wenn in seltenen Fällen bereits eine Niere entfernt wurde und auf der zweiten Seite operiert werden muss. Sobald absehbar ist, dass der*die Patient*in dialysepflichtig wird, wird er*sie interdisziplinär abgeklärt und die Vorbereitungen für eine etwaige Dialyse werden getroffen. Abschließend betont OA Mayr: „Eine persönliche Betreuung ist uns wichtig. Ankerpunkt ist die Cancer Nurse, die die Patient*innen durch die Zeit der Systemtherapie begleitet, sie auf unsere Angebote wie Rehacoach und Sozialdienste aufmerksam macht und bei Bedarf auch vermittelt. Grundsätzlich geht es Patient*innen, die operiert werden, funktionell sehr gut; sie brauchen meist keine intensivere physiotherapeutische Betreuung.“

Nierenkrebszentrum am Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Öffnungszeiten: Mo – Do, 08.00 – 16.00 Uhr & Fr, 09.00 – 13.00 Uhr

Tel.: 0732 7676 - 4610

www.ordensklinikum.at/nierenkrebszentrum